Während die Salzträger die näher gelegenen Orte bedienten, fuhren die „Kärrner“ wie die Salzfahrer früher genannt wurden, oft weit durch die Lande. In einem Schreiben des Amtmanns Johannes Wirdt vom 26.6.1588 an die Landesherrschaft heißt es: „Das Salz zum Salzhemmendorf wird von den Unterthanen daselbst in‘s Fürstentum Stift Paderborn, Minden und Grafschaft Lippe, auch zuweilen in‘s Sauerland verfahren.“

Abgesehen davon, dass die damaligen Wegeverhältnisse an die Salzfahrer schon hohe Anforderungen stellten, kam erschwerend der Kampf um den Salzmarkt hinzu. Des öfteren liefen regionale Interessen dem Salzhemmendorfer Salzhandel zuwider. Es gab zwar „Schutzbriefe“ der jeweiligen Landesfürsten, die aber nicht immer halfen.

Solche handgeschriebenen Originalurkunden mit Siegel liegen im Archiv des Fleckens Salzhemmendorf vor:

- vom 15.4.1644 gegeben von : Christian Luedewig, Herzog von Braunschweig und Lüneburg

- vom 2.12.1653 gegeben von : Augustus, Herzog von Braunschweig und Lüneburg

- sowie vom 6.12.1653 als „Reiseduplikat“ des Originals vom 2.12.1653

Im Niedersächsischen Landesarchiv Hannover, Calenberg – Braunschweig, Ress. 2 XXXII Lauenstein Nr. 50 gibt es eine größere Anzahl von Berichten, wonach z. B. der Bischof von Paderborn (2.5.1654), das Fürstentum Minden (30.10.1666), die Landgräfin zu Hessen, die Fürsten zu Halberstadt, Grafen zu Schaumburg (1.10.1666) die Einfuhr fremden Salzes verboten haben.

Demzufolge wurde dann auch über die „Arrestierung“ Salzhemmendorfer Salzfahrer berichtet:

- Am 8.6.1666 – Salzfahrer Heinrich Klünder im Stift Paderborn mit Pferden, Karren und Salz.

- Am 30.10.1666 – Salzfahrer Bartold Dettmer in Flotho – 5 Tage mit Pferden, Karren und Salz.

Die Probleme des Salzhandels werden durch viele Erlasse dokumentiert, die als Originaldrucke im Archiv des Fleckens Salzhemmendorf vorliegen und zwar :

vom 3.1.1759 gegeben von Georg II. unter Bezugnahme auf vorangegangene Verordnungen vom 28.8.1685, 8.8.1701, 5.10.1716, 19.8.1734, 16.6.1741 und der ausdrücklichen nochmaligen Anweisung für „Ladescheine“.

vom 4.12.1767, 5.4.1773, 31.3.1784, 19.1.1786, 15.9.1789 gegeben von Georg III.

Die Salzhemmendorfer Salzfahrer betrieben fast alle eine kleinere Landwirtschaft. In einer Liste vom 9.3.1721 werden 25 Salzfahrer benannt, wovon 10 durch das Salzfahren „arm geworden sind.“ Zusätzlich wird auf einige Salzträger hingewiesen, „welche sich kümmerlich behelfen

müssen“.

In dieser schwierigen Zeit hatten Salzhemmendorfer Salzfahrer auf ihren Fahrten durch das Land – um eimgennaßen über die Runden zu kommen – verstärkt auch billigeres Salz aus anderen Salinen vertrieben. So ist es zu verstehen, dass gleichzeitig mit dem Verbot der Pfännergilde am 24.4.1738 folgendes verfügt wurde :

„… daß, wenn in Zukunft ein in Salzhemmendorf sich niedergelassener Salzfahrer und Bürger die Ausfahrung anderer als Salzhemmendorfisches Salz, insofern solches, wie bisher, also auch ferner gut und untadelig ist, unternehmen, würde er seines Bürgerrechts verlustig sein sollen …“

Für die herrschaftlichen Salzwerke wurde am 16.7.1741 (Urkunde im Archiv des Fleckens Salzhemmendorf) verfügt, den dort ladenden Salzfahrern „allemal einen Ladeschein mitzugeben“, der sowohl die geladene Menge als auch die Zielorte benennen sollte.

Die Schwierigkeiten des Salzhandels wirkten sich natürlich auch bei den Salzträgern aus. Am 12.5.1740 berichtet das Amt Lauenstein über arbeitslose Salzträger. Ebenso werden 5 Salzträger benannt, die gegenüber ihren Verkäufern (Inhaber von Salzgewerken) die Zahlung für das

erhaltene Salz schuldig sind.

Benannt wurden: Johan Meckeler, Hans Heinrich Meckeler, Jost Hinrich Süry, Johann Westermann, Cord Dünten.

Der Kampf der Salinen und Interessengruppen um Absatzmärkte hielt naturgemäß unverändert an. Darauf kann hier nicht weiter eingegangen werden.

Wir machen jetzt einen Zeitsprung, um anhand von vorliegenden Dokumenten über die Art und Weise des Salztransportes zu berichten. Nach der Verordnung von Georg III. vom 15.9.1789 waren „Salzträger oder ein- auch zweispännige Kärrner mit einem Thaler, das Fuhrwerk mit mehreren Pferden bespannt, mit 2 Thalern Strafe zu belegen“, wenn sie gegen das Salzeinfuhr- oder Ausfuhrverbot für fremde Salze verstoßen.

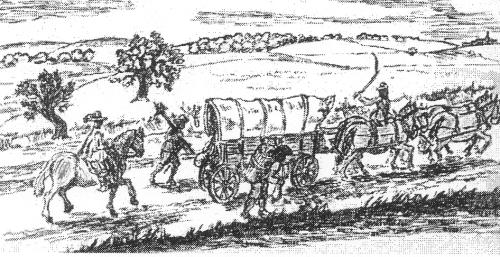

In einem Vertrag vom 31.5.1850 (Urkunde im Fleckensarchiv) zwischen der Königlichen Saline Salzhemmendorf und der Faktorei in Polle wurde zum Salztransport im Detail folgendes geregelt. Es heißt: „Der Salzfactor Wilhelm Zumpe aus Polle verpflichtet sich, einen zuverlässigen Fuhrmann anzunehmen, welcher mit untadelhaftem Geschirr, und namentlich mit einem überall dicht verwahrten und mittels Frachtlaken und Plombenschnur gut und sicher zu verschließenden Wagen versehen sein muß.

Die zum Verschluß der Salzladung gebrauchte Plombe hat der Fuhrmann das nächste Mal hier (Salzhemmendort) wieder abzuliefern. Für jede nicht zurückgelieferte Plombe wird 1 gGr. an der Fracht gekürzt. Sobald der Fuhrmann das verlangte Salzquantum aufgeladen hat, und die Plombe zum Verschluß des Wagens angelegt worden ist, empfängt derselbe sofort die Abfertigungs- papiere, und stellt dagegen eine Quittung über das richtig in Empfang genommene Quantum Salz aus …“ (Fotokopie der Urkunde liegt bei.)

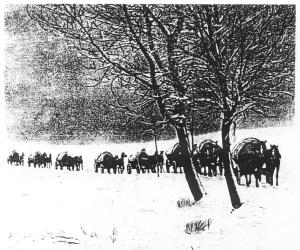

Zum Salztransport wird in einem Artikel in der Zeitung „Weser-Echo“ Nr. 41, Jg. 1, vom 20.7. 1933 mit dem Titel „Der Salzgräfe“ von Dr. Friedemann folgendes ausgeführt: „Die Salzwagen hatten alle dieselbe Form. Es war ein großer mit 2 Pferden bespannter, oben offener Kastenwagen, an dessen Seiten man eiserne Ösen angebracht hatte. Diese trugen halbkreisförmige Holzbänder, die mit einem wasserdichten Planlaken überspannt waren. Vorn hatte der Wagen einen balkonartigen Anbau, in dem der Fuhrmann saß. Diese Leute hatten alle dieselbe „Uniform“: eine derbe Hose aus Manchester und einen blauen Kittel ohne Gürtel. Da nun diese Reisen oft bis an die holländische Grenze ausgedehnt wurden, so verging bis zur Rückkehr meistens ¼ Jahr.

von Friedrich Jordan, 2004

(Quelle: Archiv des Fleckens Salzhemmendorf)