Geschichte der Ortsteile

Flecken Salzhemmendorf

772

Der christliche König der Franken, Karl der Grosse, beginnt einen drei Jahrzehnte dauernden Krieg gegen die Sachsen, den letzten heidnischen Germanenstamm. 782 besiegen die Sachsen am Süntel ein fränkisches Heer. Als Rache lässt Karl 4500 sächsische Geiseln hinrichten. Dies führt zum Aufstand, angeführt vom sächsischen Herzog Widukind. Die Sachsen werden jedoch besiegt und 785 lässt sich Widukind taufen. Diese Zeit der Eroberung und christlichen Missionierung Sachsens ist als Endpunkt der alten Kultstätten auf dem Ith anzunehmen. Das Festhalten an den alten Religionen wird mit der Todesstrafe geahndet.

804

Der letzte Aufstand der Sachsen wird niedergeschlagen und Karl der Grosse, inzwischen zum Kaiser gekrönt, vollendet die verwaltungstechnische und kirchliche Eingliederung des Herzogtums in das Frankenreich. Das Heer-, Gerichts-, und Verwaltungswesen wird neu geordnet. Die altsächsische Gauverfassung (zu dieser Zeit ist das Land in „Gaue“ eingeteilt) wird durch die fränkische Grafschaftsverfassung ersetzt. Die leitenden Beamten, die Grafen, sind jetzt in ihrem jeweiligen Amtsbereich Führer des militärischen Aufgebots, oberste Verwaltungsbeamte und Richter im Grafengericht (der Go).

Das Saaletal gehört zum Gudingau (oder Gau Gudingon) mit dem Hauptort Elze im Gebiet der Engern. In dem jeweiligen Hauptort des Landes entsteht die Hauptkirche, an den Hauptorten der Gaue entstehen die Mutterkirchen, an den Unterabteilungen der Gaue (Gohen, Börden, Landen oder Vogteien) die Archidiakonatskirchen. Kirchen errichtete man bevorzugt an Plätzen, an denen die Bevölkerung nach altem Brauch zu Gerichtsverhandlungen und Gottesverehrung zusammenkam. Der Gudingau ist eingeteilt in vier Gohen und zugleich in vier Archidiakonate, nämlich Elze, Eldagsen, Wallensen und Oldendorf. Dem Archidiakonat Wallensen entspricht die Gohe am Möhlenbrink (beim ehemaligen Bahnhof Levedagsen), dem Archidiakonat Oldendorf das Landgericht unter der Tillylinde bei Hemmendorf. Die Archidiakonate Wallensen und Oldendorf bilden später die beiden Börden des Amtes Lauenstein. Nach einem umstrittenen Bericht aus dem 12. Jahrhundert soll Karl der Grosse den Grundstein zur Elzer Kirche selbst gelegt und damit ein Missionsbistum Elze gestiftet haben.

Die Gründung sei bei einem seiner Kriegszüge durch das Sachsenland im Jahre 775 oder 796 geschehen. Sein Sohn Ludwig der Fromme verlegt 815 das Bistum nach Hildesheim, dadurch kommt der Gudingau von Engern an Ostfalen. Erst mit der Zeit des Sohnes und der Enkel Karls des Grossen, erst mit dem Auftreten schriftlicher Aufzeichnungen in Urkunden und Chroniken der ältesten Stifte und Klöster unserer Heimat kann die eigentliche historische Heimatforschung einsetzen. Die ältesten Nachrichten über unsere Heimat findet man in den Archiven des Domstifts Hildesheim und des Klosters Corvey (822 gegründet), das zwischen Ith und Leine reich begütert war.

920

Nach dem Tod Ludwigs des Kindes und der Wahl Konrads I. zum König im Ostfränkischen Reich begann die endgültige Ablösung des Ostteils vom Frankenreich und seine Entwicklung zum Reich der Deutschen. In diesem Jahr taucht der Begriff Regnum teutonicorum (Reich der Deutschen) erstmals in einer Quelle auf.

um 950

Die Billunger entwickeln neben ihrem Besitz an der Unterelbe eine zweite Machtstellung an der mittleren Weser und erlangen unter anderem auch die Grafschaftsrechte am Gudingau. Nach dem letzten Billung geht 1106 das reiche Erbe an die Welfen über – zunächst an Herzog Lothar und 1142 an Heinrich den Löwen.

1068

König Heinrich der IV. schenkt dem Hildesheimer Bistum die Grafschaftsrechte am Gudingau. Das Bistum entwickelt sich von der Diözesen- zur Landesherrschaft. Grossen Einfluss im Gebiet westlich der Leine hatten auch die Grafen von Northeim. Im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts wird der spätere Stammsitz dieser Herrschaft, die Homburg bei Stadtoldendorf, vom letzten Erben des Northeimer Grafengeschlechts angelegt.

1100

Die Grafen von Everstein schaffen sich von ihrer Stammburg bei Polle aus eine starke Machtposition im Weserbergland, hauptsächlich westlich des Iths. Bis ins 15. Jahrhundert haben sie grossen Einfluss auf die Verhältnisse im Gebiet des heutigen Landkreises Hameln-Pyrmont.

1144

Der Graf von Winzenburg kauft die Homburg. Dieser trägt 1150 dem Bischof von Hildesheim die Lehenshoheit über die Homburg an und bekommt sie als nunmehr Hildesheimer Lehen zurück. Als der Graf 1152 ermordet wird, ergreift Heinrich der Löwe, sich auf seine Verwandschaft mit dem Grafengeschlecht von Northeim berufend, von der Homburg Besitz: die Herren von Homburg werden zu seinen Gefolgsleuten.

1180

Nach einem Streit mit Kaiser Barbarossa wird Heinrich der Löwe enteignet, die Homburg fällt wieder an das Bistum Hildesheim. In den folgenden Gebietsstreitigkeiten wird das Stammesherzogtum Sachsen aufgeteilt. Der östliche Teil fällt an die Askanier, der westliche Teil als Herzogtum Westfalen an den Erzbischof von Köln. Kleinere Territorien bilden sich, im mittleren Weserraum herrschen die Grafen von Everstein, die Grafen von Spiegelberg und die Edelherren von Homburg.

1183

Der Hildesheimer Bischof überträgt die Homburg als Lehen an die Herren von Homburg. Nach der Homburgisch-Spiegelbergischen Fehde von 1226 werden die Homburger 1238 erstmals als Besitzer der Burg Spiegelberg erwähnt, kurz darauf errichten sie die Burg Lauenstein. Da die Homburger um ein gutes Auskommen mit den benachbarten welfischen Landesfürsten bemüht sind, übertragen sie 1247 Herzog Otto dem Kinde die Lehenshoheit über die Burg Lauenstein. Die Homburger bauen ihre landesherrliche Gewalt zielstrebig aus. Durch Errichtung von Ämtern werden kleinere, überschaubare Verwaltungsbezirke geschaffen. Das homburgische Amt Lauenstein (bestehend aus den Gohen Hemmendorf und Wallensen) wird vermutlich schon 1322 – sicher aber 1359 eingerichtet. Die im homburgischen Güterverzeichnis von 1400 beschriebene Abgrenzung wird auch unter den folgenden Herrschern lange Zeit beibehalten.

1235

Neugründung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg. Es gelingt den Herzögen durch geschickte Territorialpolitik einen grossen Teil des ehemaligen Lehens Heinrich des Löwen zurückzugewinnen. Im Verlauf des 13. – 15. Jahrhunderts zweigt sich durch Erbteilungen das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg in die Fürstentümer Lüneburg, Grubenhagen, Wolfenbüttel und Göttingen auf. Das Saaletal gehört zu Göttingen.

1270

Erbitterte Kämpfe zwischen Welfen und Hohenstaufen am Ith.

1312

Der Orden der Tempelritter (1119 von französischen Rittern in Jerusalem gegründet) wird aufgelöst. Die Tempelritter hatten zahlreiche Besitztümer im Saaletal, unter anderem den Quanthof. Der Besitz fällt an die Johanniter.

1409

Bis 1409 ist das Amt Lauenstein im Besitz der Edelherren von Homburg, deren Herrschaft dann durch Erbkauf an die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg fällt und bei der Erbteilung von 1495 dem Fürstentum Calenberg zugewiesen wird.

1432

Die Grafen von Spiegelberg und der Bischof von Hildesheim stehen gemeinsam im Kampf gegen die Herzöge Otto und Friedrich von Braunschweig-Lüneburg. Unsere Heimat ist in dieser Fehde sowohl das Kampfobjekt als auch das Kampffeld. Im gesamten Gebiet entsteht grosser Schaden. Besonders Wallensen wird von den Spiegelbergischen und Bischöflichen ausgeplündert. Dieses Ereignis ist die zweite Spiegelbergische Fehde.

1518 – 1523

Die Besitzer der Lauensteiner Burg, die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, verpfänden diese 1433 an das Bistum Hildesheim. Die Bischöfe geben sie im Pfandwege weiter – an verschiedene Adelsgeschlechter. Als Bischof Johann IV. 1504 sein Amt antritt, findet er die finanziellen Verhältnisse des Bistums völlig zerrüttet. Er erkennt, dass nur äusserste Sparsamkeit hier allmählich Besserung herbeiführen kann. Die Hofhaltung wird beschränkt, die Verwaltung gestrafft. 10 Jahre lang sammelt er Mittel zur Einlösung der verpfändeten Güter. Als er 1516 das Pfand einlösen will, verweigert der damalige Burgherr von Lauenstein, Burchard von Saldern, die Annahme des Geldes. Ein Schiedsspruch der Landstände von Hildesheim bestätigt 1518 die Rechtmässigkeit der Forderungen des Bischofs. Burchard von Saldern wird gewaltsam von der Burg vertrieben und schliesst sich mit anderen Gegnern des Bischofs zu einem mächtigen Bund zusammen.

Am 8. September 1518 legt er Feuer im Flecken Lauenstein, nachdem er erfolglos versucht hatte, die Burg durch einen unterirdischen Gang zurückzuerobern. Der daraus entstandene Streit ist der Zündfunke für eine kriegerische Auseinandersetzung, die jahrelang weite Teile des heutigen Niedersachsens in Schrecken versetzt: die Hildesheimer Stiftsfehde. Von Saldern und seine Truppen ziehen plündernd und brandschatzend durchs Land, die welfischen Fürsten unterstützen ihn dabei.

Nach zahllosen Kämpfen muss der Bischof in die Burg Lauenstein flüchten. Diese wird jedoch nach kurzer Belagerung mit Kanonen von den Braunschweiger Welfenfürsten erobert. Der Bischof kann fliehen und Burchard von Saldern wird wieder zum Burgherren. Das Hochstift Hildesheim verliert dreiviertel seines Besitzes. 1540 führt Von Saldern die Reformation ein, das Amt Lauenstein wird evangelisch. 1587 zahlen die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg dem Burgerben Heinrich von Saldern das Pfandgeld zurück. Von da ab wird die Burg nicht mehr verpfändet. Amtmänner werden als Verwalter eingesetzt.

1519 – 1554

Auch im Gebiet des Saaletals fallen viele Menschen dem Hexenwahn zum Opfer.

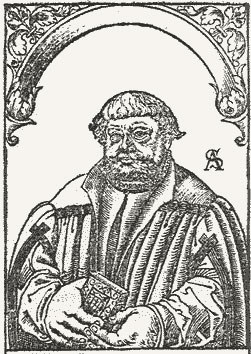

Anton Corvinus (1501-1553)

Niedersächsischer Reformator und Landes-

superintendent im Herzogtum Calenberg-Göttingen

1543

Herzogin Elisabeth will im Calenberger Land die Kirchenverhältnisse neu ordnen und die Lutherischen Lehren einführen oder festigen. Eine Kommission unter dem Landessuperintendenten Magister Anton Corvinus aus Pattensen besucht die Pfarrer und Gemeinden, die sogenannte Kirchenvisitation. Auf der Burg Lauenstein versammeln sich die Pfarrer und Amtspersonen der Ortschaften des Amtes Lauenstein und berichten der Kommission über die jeweiligen Verhältnisse. Verzeichnisse werden angelegt über den Besitz der Kirche, Einkünfte der Pfarrer und Küster, Stiftungen und Gerechtsame.

Für die Einrichtung einer geordneten Armenpflege wird gesorgt. Weitere Kirchen- und Schulvisitationen gab es in den Jahren 1588, 1661, 1733, 1798, 1859. Nach Calenbergs Rückkehr zum Katholizismus wurde Corvinus von Erich II. drei Jahre in der Feste Calenberg inhaftiert und starb kurz nach seiner Freilassung in Hannover an den Folgen der Haft.

1583

Mehrere Pestepidemien und Hungersnöte befallen die Bewohner des Saaletals. 1583 und 1597 wütet die Pest in Lauenstein.

1618 – 1648

Der 30 jährige Krieg ist eine schwere Zeit für das Saaletal. Konfessionelle Gegensätze und kaiserliches Machtbegehren gegenüber den Reichsständen lösten den Krieg aus, der durch das Eingreifen von Schweden und Frankreich zu einem auf deutschen Boden geführten Machtkampf um die europäische Stellung des Hauses Habsburg wird. Der auf kaiserlich-katholischer Seite kämpfende Graf Johann von Tilly fällt am 29. September 1625 mit seiner Streitmacht ins Calenberger Land ein, beraubt die Bevölkerung, ermordet hunderte von Menschen, darunter schwangere Frauen und viele Kinder und Greise die versucht hatten, sich in den Wäldern zu vestecken.

Die Ernte wird zerstört. Nördlich von Hemmendorf errichtet er ein Feldlager. Während der 44 Monate dauernden Besetzung kommt es zu Plünderungen und Brandschatzungen. Während des Krieges wird Thüste durch Pest und Brände in Mitleidenschaft gezogen. Die Einwohner werden misshandelt. Besonders schlimm hausen die Lothringer und die Kroaten. Noch heute nennt man mutwilllige Burschen „Krabaten“.

Das Stift Hildesheim nimmt 1630 wieder Besitz vom Haus und Amt Lauenstein. Zwölf auf der Burg untergebrachte Franziskaner-Mönche sollen die Gegenreformation in den 12 Pfarren des Amtes Lauenstein durchführen. Die evangelischen Pastoren werden enteignet und vertrieben. Der welfische Herzog Georg von Lüneburg siegt 1633 in der Schlacht bei Hessisch-Oldendorf, die kaiserlichen ziehen wieder ab und die Reformation setzt sich im Calenberger Land endgültig durch. Der Sage nach hatten die Franziskaner die Schlacht von einem Felsen auf dem Ith aus beobachtet, der seitdem „Mönchstein“ genannt wird. 1640 leidet das Amt Lauenstein unter „schweren schwedischen Einquartierungen“.

1635

Das Amt Lauenstein wird dem neuen Herzogtum Calenberg zugeteilt. 1636 wird die Residenz von Calenberg nach Hannover verlagert.

1692

Herzog Ernst August als Herrscher des absolutistischen Zeitalters gelingt es, begünstigt durch Erbfälle und durch erlangen der Kurwürde, die durch vielfache Erbteilungen verzweigten welfischen Stammlande wieder in seiner Hand zu vereinigen. Die Fürstentümer Calenberg und Lüneburg werden 1705 zum Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg vereinigt, aufgrund der Residenz in Hannover bürgert sich jedoch der Name Kurhannover ein. Kurfürst Georg Ludwig besteigt als Georg der I. 1714 den englischen Thron. Die Personalunion Hannovers mit Grossbrittanien dauert bis 1837. In Abwesenheit des Landesherren regiert ein „Geheimes Ratskollegium“. Durch die Verbindung mit England wurde Kurhannover in alle Kriege verwickelt, die England mit Gegnern auf dem Festland führte.

1756 – 1763

Im Verlauf des dritten schlesischen Krieges, des 7 jährigen Krieges, wird 1757 das Fürstentum Hannover von Frankreich angegriffen. Das Amt Lauenstein muss Pferde und Wagen bereitstellen. Am 26. Juli findet die Schlacht bei Hastenbeck zwischen der französischen Armee und dem englisch-hannoverschen Heer unter der Führung des Herzogs von Cumberland statt. Die meisten Bewohner Hastenbecks flüchten vor der Schlacht über den Ith nach Lauenstein. Die Dörfer Hastenbeck und Tündern werden fast vollständig zerstört, die Ernte wird vernichtet.

Nach dem Rückzug der hannoverschen Armee rücken am 30. Juli die ersten Franzosen in Lauenstein ein. Sie erpressen Lebensmittel und verwüsten das Haus des Amtsschreibers. Die Besetzung endet für Lauenstein am 11. November 1758. Um die französische Armee durch Westfalen und Hessen bis zum Rhein zurückzudrängen, brauchen die hannoverschen Truppen Soldaten und einen geordneten Nachschub. Das Amt Lauenstein muss Gespanne zum Provianttransport abstellen. 1761 werden 71 Männer aus den Ortsteilen des Amtes Lauenstein bei Nacht zwangsrekrutiert.

1792 – 1807

Die Koalitionskriege. 80 französische Soldaten werden in Hemmendorf einquartiert. Es kommt zu heftigem Streit mit den Einwohnern. Die Franzosen fordern viele Abgaben. Erst 1806 wird die Besatzung abgezogen.

1808 – 1812

Die Napoleonischen Kriege. Französische Truppen sind im Saaletal. 1808 muss ein ganzes Bataillon mit 720 Mann bequartiert werden. 1812 bricht Napoleons Grosse Armee nach Russland auf. Hierbei mussten die Lauensteiner Vorspanndienste über den Ith leisten. Von 1803 – 1813 war unsere Gegend mit einzelnen Unterbrechungen von französischen Truppen besetzt. Das Saaletal gehörte zum Kanton Hemmendorf, einem Verwaltungsbezirk des von den Franzosen eingerichteten Königreichs Westfalen (1807-1813) unter Napoleons Bruder Jérôme Bonaparte.

1813 -1815

Die Befreiungskriege. Am 19. Oktober 1813 verliert Napoleon die Völkerschlacht bei Leipzig. Die preussischen und englischen Streitkräfte unter Führung von Wellington und Blücher bereiten Napoleon in der Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815 eine vernichtende Niederlage.

1814

Der Kurstaat Hannover wird 1814 durch den Wiener Kongress zum Königreich Hannover erhoben. Dieses bleibt bis 1837 in Personalunion mit Grossbritannien. Die Grenzen des Königreichs entsprechen ungefähr dem heutigen Niedersachsen.

1824

Beginn der Agrarreformen. Am 30. April tritt im Fürstentum Calenberg, zu dem auch das Saaletal gehört, die Gemeinheitsteilungsordnung in Kraft. Damit wird die Aufteilung der Allmenden geregelt. Weitere Reformen sind später die Verkoppelung und die Ablösung der Herrendienste.

1831

Eine Cholera Epidemie fordert viele Opfer.

1848

Die Hamelner Deister- und Weserzeitung wird gegründet und informiert seitdem auch über die Ereignisse im Saaletal.

1852

Ahrenfeld, Dörpe, Hemmendorf, Marienau, Oldendorf, Osterwald, Benstorf, Esbeck, Quanthof, Sehlde und Voldagsen gehen vom Amt Lauenstein an das neue Amt Coppenbrügge. Dieses wird wegen einer Vereinfachung der Ämterorganisation 1859 wieder aufgelöst. Die Grafschaft Spiegelberg und die anderen Orte gehören wieder zum Amt Lauenstein.

1866

Abschluss und Beurkundung der Verkoppelung, kleine und verstreute Ländereien werden zu grösseren Einheiten zusammengefasst, Wege und die Saale werden begradigt. Durch Abholzung von Hecken und Bäumen wird allerdings die Bodenerosion beschleunigt. Das Königreich Hannover unter dem Welfenkönig Georg V. verliert zusammen mit Österreich und den süddeutschen Staaten im Deutschen Krieg gegen Preussen. Nach der Kapitulation der Armee bei Langensalza wird Hannover von Preussen annektiert und als Provinz dem Preussischen Staat eingegliedert. Damit endet das Königreich Hannover. Das Amt Lauenstein und seine Orte werden „preussisch“.

1870 -1871

Deutsch-Französischer Krieg. Nach dem Sieg wird in Deutschland das zweite Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm I. gegründet und besteht bis 1918. Otto von Bismarck wird Reichskanzler. Viele Denkmäler in den Ortsteilen erinnern an diesen Krieg.

1880

Ab dieser Zeit sind Fotos und Postkarten aus den Ortsteilen erhalten geblieben. Einer der ersten Fotografen im Saaletal war „Maler & Photograph August Fehrs“ in Lauenstein.

1885

Im Zuge der preussischen Verwaltungsreformen werden am 1. April die alten hannoverschen „Ämter“ abgeschafft und durch die preussischen selbstverwalteten „Kreise“ ersetzt. Der Landkreis Hameln, bestehend aus dem Amt Hameln, dem Amt Polle, dem grösseren Teil des Amtes Lauenstein und den Städten Hameln und Bodenwerder wird gebildet. Die anderen Teile des Amtes Lauenstein gehen an die Kreise Gronau und Alfeld. 1922 kommt die Grafschaft Pyrmont dazu.

1914 – 1918

Im Zuge der allgemeinen Kriegsbegeisterung wird in Lauenstein eine Jugendwehr gegründet. Das Saaletal bleibt von Kampfhandlungen verschont. In allen Ortsteilen gibt es aber viele Gefallene und Vermisste zu beklagen. Viele Pferde sterben im ersten Weltkrieg. Zum Gedenken an die Gefallenen des 1. Weltkrieges werden in allen Ortsteilen Denkmäler aufgestellt.

1933 – 1945

1933 jubeln die Hemmendorfer zu Beginn der Nationalsozialistischen Zeit als Adolf Hitler auf der Fahrt zum Erntedankfest am Bückeberg durch den Ort fährt. In allen Ortsteilen werden Hitler-Eichen und Gedenktafeln zur Erinnerung an die Machtergreifung aufgestellt. In Thüste wird versucht, durch Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (Strassenbau, Wasserleitung, Badeanstalt) die Arbeitslosigkeit zu verringern. Später wird alles wieder eingeebnet.

Am 9. November 1938 zerstören Mitglieder der NSDAP die jüdische Synagoge in Salzhemmendorf, plündern jüdische Geschäfte und zünden das Inventar an. Alle jüdischen Friedhöfe werden zerstört. In Hemmendorf und Salzhemmendorf werden Juden verhaftet und deportiert (Bernhard Gelderblom – Die jüdische Gemeinde Salzhemmendorf). Zahlreiche Vereine in den Ortschaften werden aufgelöst. Teilweise müssen Kirchenglocken abgegeben werden.

1944 werden Thüster Felder von den Alliierten bombadiert. Das Saaletal bleibt von Kampfhandlungen verschont. In allen Ortsteilen gibt es aber viele Gefallene und Vermisste zu beklagen. Nach dem Krieg werden Hitler-Eichen und Gedenktafeln wieder entfernt, Protokollbücher werden vernichtet. Viele historische Dokumente werden bei der Bombardierung Hannovers zerstört. Nach Kriegsende sind amerikanische Besatzungstruppen im Saaletal.

Am 6. April 1945 belegen Amerikaner fast sämtliche Häuser an der Hemmendorfer Hauptstraße, Thüste wird am 7. April besetzt. Die Kampftruppen bleiben nur zwei Tage und werden dann von Besatzungstruppen abgelöst. Das Saaletal gehört dann zur Britischen Besatzungszone. Zum Gedenken an die Gefallenen des 2. Weltkrieges werden in allen Ortsteilen Denkmäler aufgestellt.

1945 – 1950

In der Nachkriegszeit kommen zahlreiche Flüchtlinge aus dem Osten, in vielen Ortsteilen verdoppelt sich die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Schlesiern, Berlinern, Pommern, Ost- und Westpreussen, Warthegauern und Wolgadeutschen. Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge ist ein grosses Problem.1946 bildet die britische Militärregierung das Land Niedersachsen aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe und erlässt eine neue Gemeindeverfassung. 1949 wird Niedersachsen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland.

1973

Im Rahmen der Verwaltungs- und Gebietsreform entsteht zum 01.01.1973 die Einheitsgemeinde Flecken Salzhemmendorf mit den 11 Ortsteilen. Im Vorgriff auf die Eingemeindung haben die beteiligten Gemeinden einen Gebietsänderungsvertrag geschlossen. Darin wurde unter anderem vereinbart, dass der neue Flecken Salzhemmendorf in seiner Hauptsatzung, die durch den aus Mitgliedern der ehemaligen Räte bestehenden Interimsrat beschlossen wurde, die Bildung nebenstehender Ortschaften beschließt. Mit Verfügung des Präsidenten der Bezirksregierung vom 8. Mai wird Salzhemmendorf als zentraler Ort bestimmt. In der Postanschrift erhält jeder Ortsteil eine Nummer, z.B. Lauenstein wird Salzhemmendorf 2. In der ersten kommunalen Gemeindewahl am 25.03.1973 wird der neue Rat des Fleckens Salzhemmendorf gewählt. In seiner ersten Sitzung am 19.04.1973 ernennen die Ratsherren Otto Hesse zum Bürgermeister des Fleckens Salzhemmendorf. Nachfolger des Gemeindedirektors Wilhelm Hillmer wird ab 01.07.1973 Peter Buchmann.

| Ortschaft | Bisheriger Flecken / Gemeinde |

| Salzhemmendorf | Salzhemmendorf, Levedagsen |

| Lauenstein | Lauenstein |

| Hemmendorf | Hemmendorf |

| Osterwald | Osterwald |

| Oldendorf | Oldendorf, Ahrenfeld |

| Benstorf | Benstorf |

| Wallensen | Wallensen, Ockensen, Thüste |

Der Standort für das neue Schulzentrum wird in Richtung Lauenstein festgelegt. Die Verwaltung im Rathaus wird mit technischen Mitteln ausgestattet und tritt der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südwestniedersachsen in Hameln bei. Der Anschluss für Ahrenfeld an die zentrale Wasserversorgung wird an den Wasserbeschaffungsverband „Mittleres Saaletal“ beauftragt. Die neue Saale-Sporthalle in Oldendorf wird eingeweiht.

1974

Der erste Bauabschnitt des Schulzentrums für das Schuljahr 75 / 76 wird in Auftrag gegeben. Im Zuge des Kanalbaus werden die ersten Arbeiten in Angriff genommen.

1975

Die Kanalisationsarbeiten in Lauenstein sind abgeschlossen. Das Schulzentrum in Salzhemmendorf wird eingeweiht und der 2. Bauabschnitt beginnt. Aufgrund der Schulreform werden die Grundschulen in Hemmendorf, Osterwald, Benstorf und Thüste geschlossen. In Oldendorf, Lauenstein, Salzhemmendorf und Wallensen bleiben sie bestehen. Die freigewordenen Schulgebäude werden für soziale und kulturelle Zwecke weiter unterhalten.

1976

Nach der Gemeindewahl am 03.10.1976 wird der bisherige Bürgermeister des Fleckens Salzhemmendorf Otto Hesse wiedergewählt und als 1. stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Grießner benannt. Der Name „Schule am Kanstein“ wird auf das neue Schulzentrum übertragen. Im Baustoffverkauf wird im OT Salzhemmendorf der erste kleine „Müller-Baumarkt“ eingerichtet. Dieser Baumarkt wird in den nächsten Jahren ständig erweitert.

1977

Errichtung eines neuen Postgebäudes in Salzhemmendorf, in dem auch eine Zahnarztpraxis untergebracht ist. Das Sportgelände Wallensen-Thüste erhält die Bezeichnung „Glückauf-Sportgelände“, die Sporthalle in Oldendorf den Namen „Saaletal-Sporthalle Oldendorf“.

1978

Im Schulzentrum Salzhemmendorf wird die Orientierungsstufe eingeführt. Das Straßenbauprogramm des Fleckens ist durchgeführt.

1979

Die Vergabe der Arbeiten zum Bau der Großkläranlage Quanthof ist erfolgt.

1980

Den Antrag der Hannoverschen Basaltwerke auf Bodenabbau im Ith wird abgelehnt. Kanalbauarbeiten in Hemmendorf und Benstorf-Quanthof. Einweihung der „Glück-Auf-Sporthalle“ Thüste/Wallensen am 29.08.1980.

1981

Am 27.09.1981 wird Jobst von Wendorff als neuer Bürgermeister vom Flecken Salzhemmendorf gewählt. Die Großkläranlage in Quanthof wird in Betrieb genommen.

1982

Die Kanalbauarbeiten in den OT Oldendorf und Benstorf sind abgeschlossen. Aufgrund der Verordnung über die Mindeststärke, die Gliederung nach Funktionen und die Mindestausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr im Land Niedersachsen vom 29.07.1981 werden im Flecken Salzhemmendorf die Ortsfeuerwehren Oldendorf, Salzhemmendorf und Wallensen als Stützpunkt-Feuerwehren eingerichtet und unterhalten.

1983

Bedingt durch die hohe Arbeitslosenzahl im Gemeindegebiet, wird erstmalig eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme (ABM) durchgeführt. Es werden u.a. Arbeiten zur Verbesserung und Pflege des Landschaftsbildes im Flecken ausgeführt. Am 05.06.1983 feiert der Spielkreis Salzhemmendorf sein 10-jähriges Bestehen. Die Kanalbaumassnahmen im OT Ockensen sind abgeschlossen. Die Polizeiaußendienststelle hat in Salzhemmendorf ihren Dienst aufgenommen.

1984

Der Flecken Salzhemmendorf führt zukünftig das Wappen des ehemaligen Amtes Lauenstein als Gemeindewappen auf Siegel und Briefköpfen. Im OT Salzhemmendorf wird ein Altenwohnhaus gebaut. Der Flecken Salzhemmendorf ist in das Programm „Dorferneuerung“ aufgenommen worden. Die Aufträge für das Straßenbausonderprogramm sind vergeben.

1985

Am 19.06.1985 wird Udo Stenger zum 01.03.1986 als neuer Gemeindedirektor gewählt. Der Flecken beteiligt sich am Programm des sogenannten „Wiesbadener Modells“. Es werden arbeitslose Sozialempfänger für Arbeiten eingestellt, die die Voraussetzungen für die Bewilligung von AB-Maßnahmen erfüllen.

1986

Die erste Gemeindezeitung „Salzhemmendorfer Aktuell“ wird kostenlos an die Bürger verteilt. Einrichtung eines Fremdenverkehrbüros im OT Salzhemmendorf. Neubau einer Fußgängerbrücke über die Saale mit Anbindung des Rathauses an den alten Ortskern im OT Salzhemmendorf. Errichtung eines Einkaufszentrums am Rathaus. Am 09. Dezember 1986 wird dem Flecken Salzhemmendorf durch die Bezirksregierung Hannover die Prädikatsurkunde über die Auszeichnung als „Staatlich anerkannte Orte mit Solekurbetrieb“ für die Ortsteile Salzhemmendorf und Lauenstein ausgehändigt. Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und ausländischen Flüchtlingen. Einweihung der DRK-Rettungsstation am 19.12.1986 im OT Hemmendorf.

1987

Die Schmutzwasserkanalisation ist im OT Thüste fertiggestellt. Bis auf die OT Osterwald, Ahrenfeld und Levedagsen sind alle Ortsteile an die Kläranlage in Quanthof angeschlossen. Übernahme der Sozialhilfeaufgaben für Leistungen an Asylbewerber lt. Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Seit dem 01.04.1987 werden die ersten fälschungssicheren Personalausweise ausgegeben. Mit der Wahl am 05.10.1986 wird Karl-Heinz Grießner neuer Bürgermeister des Fleckens. Die AB-Maßnahme „Jugendpflegerische Betreuung der arbeitslosen Jugendlichen und Heranwachsenden aus sozialgefährdeten Familien“ wird genehmigt. Fertigstellung des Werbevideofilms über Salzhemmendorf.

1988

Gründung der Kurbetriebsgesellschaft am 02.06.1988. Errichtung einer Gemeinschaftsantennenanlage für Kabelfernsehen. Einrichtung einer Jugendwerkstatt im OT Oldendorf bestehend aus einer Tischler- und Gartenbaugruppe. Eröffnung der Naturkosmetikfirma LOGONA im OT Oldendorf.

1989

Beginn der Kanalbauarbeiten im OT Osterwald, Erweiterung der Kläranlage Quanthof und Bau der Schlammentwässerung. Mit dem Bau der innerörtlichen Entlastungsstraße wurde begonnen. Aufnahme von Übersiedlern aus der DDR. Betriebsbeginn Sonderabfallsammelstelle im OT Lauenstein ab dem 05.08.1989.

1990

Einweihung Salzhemmendorfs Ith-Saale-Hotel am 01.07.1990. Die Schlammentwässerungsanlage in der Kläranlage Quanthof wird am 11.07.1990 in Betrieb genommen. Einweihung des zweiten Sportplatzes in Lauenstein am 23.08.1990. Für die Ortsbürgermeister sind AB-Maßnahmen für „Arbeiten auf Anweisung des Ortsbürgermeisters“ bewilligt worden. Beginn mit der Verlegung von Gasleitungen für Erdgas vom Elektrizitätswerk Wesertal. Nach der Wiedervereinigung kommen neue Bürger aus den fünf neuen Bundesländern ins Saaletal. Einige leben vorübergehend im Gasthaus Fichtenwirt in Osterwald. Verwaltungsangestellte aus den neuen Ländern werden im Rathaus ausgebildet. Am 3. Oktober wird mit der Stadt Benneckenstein in Sachsen-Anhalt eine Partnerschaft zur Förderung der Entwicklung des demokratischen Gemeinwesens und der kommunalen Selbstverwaltung abgeschlossen. Am 5. Juli 1991 wird eine weitere Partnerschaft mit der niederländischen Stadt Arcen en Velden abgeschlossen um die Freundschaft zu stärken im Sinne eines geeinten Europas.

1991

Wiederwahl des bisherigen Bürgermeisters Karl-Heinz Grießner am 06.10.1991. Der 3. Bauabschnitt Schmutzwasserkanal ist im OT Osterwald abgeschlossen. Nach erheblicher Zeitverzögerung wird am 08.11.1991 der 2. Bauabschnitt der innerörtlichen Entlastungsstraße in Salzhemmendorf für den Verkehr freigegeben. Das dritte Nachklärbecken in der Kläranlage Quanthof ist betriebsbereit. Der Bahnhof Osterwald im OT Osterwald wir in einen unbesetzten Haltepunkt umgewandelt, es wird ersatzweise ein Fahrausweisautomat aufgestellt. Eröffnung der Ith-Sole-Therme am 04.12.1991 im OT Salzhemmendorf.

1992

Die Kläranlage im OT Lauenstein wird außer Betrieb genommen, das anfallende Abwasser wird der Kläranlage Quanthof zugeführt. Der Flecken Salzhemmendorf wurde Landessieger beim Wettbewerb „Straßen, Wege, Plätze – Raum und Leben“. Für die Gestaltung des Dorfplatzes und des Parkplatzes der Therme hat der Flecken ein Bronzeschild sowie eine Urkunde vom Niedersächsischen Sozialminister erhalten.

1993

Am 11.Januar.1993 hat Karl-Heinz Grießner seinen sofortigen Rücktritt als Bürgermeister des Flecken Salzhemmendorfs erklärt. Als neuer Bürgermeister und Nachfolger wurde Walter Kramer am 14.Januar 1993 gewählt. Eröffnung Konkursverfahren der Kurbetriebsgesellschaft Salzhemmendorf. Die neue Postleitzahlenzahl für den Flecken Salzhemmendorf ab dem 01.07.1993 lautet: 31020. Auftragsvergabe V. Bauabschnitt Schmutzwasserkanalbau im OT Osterwald.

1994

Die Aufgaben des Sozialamtes werden ab dem 01.01.1994 vom Landkreis Hameln auf den Flecken Salzhemmendorf übertragen.

1995

Einweihung des Bürgerbüros im Rathaus am 29.03.1995 für Presse und Öffentlichkeit. Umorganisation der Verwaltung anhand eines EDV-Konzeptes in Zusammenarbeit mit der KDSW. Neubau eines 3-Gruppen-Kindergartens im OT Oldendorf. Die Ith-Sole-Therme und das Ith-Saale-Hotel werden verkauft. Das Hotel wird in ein Altenheim umgebaut.

1996

Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses im OT Salzhemmendorf. Als Bürgermeister des Flecken Salzhemmendorf wurde Walter Kramer am 15.09.1996 wiedergewählt. Betriebsbeginn des neuen Kindergartens Wallensen/Thüste ist am 01.10.1996.

1997

Der Grundschule Oldendorf wird mit Zustimmung der Schulbehörde der Name „Schule im Saaletal“ erteilt. Am 03.07.1997 war Kläranlagenschau in Quanthof, die Anlage befand sich in einen einwandfreien Zustand. Gründung der Wasser GmbH Salzhemmendorf am 29.10.1997.

1998

Zum 01.08.1998 wurde die Wohngeldsachbearbeitung vom Landkreis auf den Flecken Salzhemmendorf übertragen. Der Klärschlammlagerplatz an der Kläranlage Quanthof ist fertiggestellt. Die Problematik mit der Klärschlammlagerung auf Ackerflächen ist somit beseitigt. Im OT Levedagsen wird der Schmutzwasserkanal gebaut.

1999

Das Nieders. Kultusministerium hat mit Schreiben vom 03.06.1999 die Genehmigung erteilt, dass die Grundschule Wallensen vom Beginn des Schuljahres 1999/2000 an im Rahmen des Schulgesetzes als Schulversuch Verlässliche Grundschule geführt wird. Für die Grundschulen Salzhemmendorf, Oldendorf und Lauenstein wird der Beginn des Schulversuchs ab Schuljahr 2000/2001 genehmigt. Die Schulversuche sind befristet bis 31.07.2003. Das Freibad im OT Lauenstein wird in ein Naturerlebnisbad umgebaut. Der Kanalbau im OT Ahrenfeld ist abgeschlossen.

2000

Im N3 wurde ein Bericht über die Weserberglandregion und aus dem Flecken Salzhemmendorf über den Hüttenstollen im OT Osterwald ausgestrahlt. 75-jähriges Jubiläum des Hagebaumarktes im OT Salzhemmendorf.

2001

10-jähriges Jubiläum der Ith-Sole-Therme. Der Flecken Salzhemmendorf präsentiert sich im Internet unter www.salzhemmendorf.de. Das JUMP-Projekt (Jugend mit Perspektive) wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Hameln eingeführt. Es startet mit rund 60 arbeitslosen Jugendlichen aus dem Flecken Salzhemmendorf. Die Betreuung erfolgt in Form von Arbeitsvermittlung, Gesprächen mit Arbeitgebern, Schuldnerberatung, Bewerbertraining, Zusammenarbeit mit berufsfördernden Institutionen und Nachbetreuung der Teilnehmer. Udo Stenger wird als Gemeindedirektor des Flecken Salzhemmendorfs abberufen. Am 09.09.2001 wird Martin Kempe zum neuen Bürgermeister des Flecken Salzhemmendorfs gewählt.

2002

Einweihung des Kindergartens im OT Lauenstein am 09.08.2002. Der Internetauftritt des Fleckens Salzhemmendorf wurde neu gestaltet und aktualisiert. Für die Feuerwehrkameraden aus dem Flecken Salzhemmendorf, die im Landkreis Lüchow-Dannenberg zum Elbe-Hochwasser-Einsatz waren, fand am 09.09.2002 eine kleine „Dankesfeier“ statt.

2003

Durch Brandstiftung in der Grundschule im OT Wallensen entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 €. Beim alljährlichen Braderiefest am 06.09.2003 in der Partnerschaftsgemeinde Velden präsentierte sich der Flecken Salzhemmendorf mit Hinweisen auf Gewerbebetriebe und Sehenswürdigkeiten, schwerpunktmäßig Bäder, und touristischen Angeboten. Auch zum 750jährigen Bestehen der Stadt Beneckenstein am 14.09.2003 waren Mitglieder der Partnerschaftskommission aus dem Flecken vertreten. In der Kategorie „Vitales Niedersachsen“ hat das Naturerlebnisbad OT Lauenstein beim Tourismuswettbewerb „Impulse für Niedersachsen“ einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Seine Zusatzqualifikation als Badearzt hat am 30.09.2003 der ansässige Arzt Dr. Dringenberg aus dem OT Salzhemmendorf erhalten.

2004

Offizielle Eröffnung des ersten Wochenmarktes am Mittwoch den 24.03.2004 im OT Salzhemmendorf auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Veranstaltung zum Jubiläum „100 Jahre Wasserbaum“ am 22.08.2004 im OT Ockensen. Die gemeinsame Wander- und Freizeitkarte der Flecken Salzhemmendorf und Coppenbrügge ist Ende August erschienen. Die neue Post-Service-Filiale Salzhemmendorf-Oldendorf-Benstorf wird am 22.12.2004 im OT Oldendorf eröffnet.

2005

Die Ith-Sole-Therme bietet seit dem 07.02.2005 mit speziell geschultem Personal Nordic-Walking Kurse an. Beim Tag des Deutschen Fertigbaus der Firmen Allkauf-Haus und Okal-Haus am 09. und 10.04.2005 präsentierte sich der Flecken Salzhemmendorf mit seinen Baugebieten und seiner Infrastruktur sowie touristischen Angeboten. Erster Spatenstich im Neubaugebiet „Bei der Kalkröse“ im OT Salzhemmendorf am 07.10.2005. Fertigstellung der Park & Ride-Anlage am Bahnhof Osterwald im OT Oldendorf am 16.12.2005. Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten der Bundesstraße 1 zwischen den Ortsteilen Oldendorf und Benstorf.

2006

Einführung der Papiertonne durch die Kreisabfallwirtschaft in den Ortsteilen Levedagsen, Ockensen, Thüste und Wallensen. In den übrigen Ortsteilen wird das Altpapier weiterhin von der Jugendfeuerwehr gesammelt. Baubeginn einer Biogasanlage Oldendorf / Ahrenfeld im OT Ahrenfeld. Umzug des Aldi-Marktes im Mai ins Neubaugebiet „An der Kalkröse“. In der Sendung vom NDR Fernsehen über „Urlaub im Norden, zwischen Weser & Leine, Märchenhaftes Niedersachsen“ am 13.08.2006 hat der Flecken Salzhemmendorf einen hohen Stellenwert durch Aufnahmen aus der Ith-Sole-Therme, dem Hüttenstollen, dem Rasti-Land und der ländlichen Umgebung erhalten. Eröffnung eines Non-Food-Discounters der Firma Pfennigpfeiffer am 01.09.2006. Für weitere 8 Jahre wurde Martin Kempe am 10.09.2006 als Bürgermeister des Flecken Salzhemmendorfs wiedergewählt. Mit Datum vom 06.10.06 hat der Landkreis die immissionsschutzrechtliche Genehmigung über die Errichtung und den Betrieb von 5 Windenergieanlagen im Flecken Salzhemmendorf erteilt. Als Betreibergesellschaft wurde die „Salzhemmendorfer Wind GmbH & Co. KG“ gegründet. Erster Abiturjahrgang der Schule am Kahnstein im OT Salzhemmendorf.

2008

Für die komplette Umstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet auf erneuerbare Energien erhält der Flecken Salzhemmendorf den Deutschen Solarpreis.

2009

Bau eines Gemeinschaftsfeuerwehrhauses in Thüste für vier Ortswehren. Die neue Website des Fleckens Salzhemmendorf geht ans Netz.

2010

Einrichtung von Krippengruppen in den Kindertagestätten Salzhemmendorf und Thüste.

2013

Die Kindertagesstätte Oldendorf wird um eine Krippengruppe erweitert.

Salzhemmendorfs Industriegeschichte

Biermann & Pieper

Auf dem Limberg, einem Genossenschaftsforst unterhalb der höchsten Erhebung des Thüster Berges, des Kanstein, wurden schon in früheren Zeiten Steine gebrochen, die aber nur behauen und zum Häuserbau sowie zur Ausbesserung der Wege verwendet wurden.

1847

Der Maurermeister Conrad Biermann machte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts alchemistische Experimente, angeblich um Gold herzustellen und den Stein der Weisen zu finden. Dabei stellte er fest, dass die Steine aus dem Limberge einen guten Kalk liefern. Zusammen mit Conrad Keese legt er den ersten Kalkofen auf der Weide unter den Holzteilungen an.

1878

Da sich das Geschäft mit dem Kalk gut entwickelt, bauen auch andere Salzhemmendorfer sich Kalköfen. Inzwischen gibt es 28 Stück. Da der Kalk in Fässern transportiert wird, sind in Salzhemmendorf 40 Personen mit deren Herstellung beschäftigt.

1889

Biermann, Keese und Schatte errichten an der Strasse nach Hemmendorf einen grossen Ringofen von der Firma Menscheid & Jenicke Dortmund.

1890

Die Bremsbahnen werden errichtet.

1897

Salzhemmendorf erhält einen Bahnanschluss, der Kalk braucht nicht mehr durch Pferdefuhrwerke transportiert werden. Dem Betrieb wird eine Ziegelei angegliedert.

1902

Eine Transportbahn vom Bruch bis zu den Kalköfen wird angelegt.

1931

Ein Mahlwerk wird eingerichtet.

1936

Ernst Biermann und Kurt Pieper sind die Gesellschafter des Werkes.

1956

Biermann & Pieper und VOSKA werden vereinigt zu den „Vereinigten Osterwald-Salzhemmendorfer Kalk- und Ziegelwerken“.

Voska

1870

In den 70er Jahren beginnt der Fabrikant Kuhlemann Steine aus dem Gebiet „In den grossen Teilen“ zu brennen. Er baut Kammeröfen am Ortsausgang nach Duingen und schafft die Steine mit einer Bremsbahn zu den Öfen.

1896

Kuhlemanns Betrieb wird mit dem Kalkwerk Alves & Co. am Bahnhof Osterwald vereinigt. So entstehen die „Vereinigten Osterwald-Salzhemmendorfer Kalkwerke“ (auch „Voska“ genannt).

1908

Das Werk erhält einen Ringofen.

1937

Das Werk wird um eine Mahlanlage erweitert. Die Belegschaft besteht aus 150 Mann.

1956

Biermann & Pieper und V.O.S.K. werden vereinigt zu den „Vereinigten Osterwald-Salzhemmendorfer Kalk- und Ziegelwerken“.

1958

Das Salzhemmendorfer Kalkwerk wurde zum 1.1.1958 liquidiert und lief bis Mai aus. Im Oktober beobachteten zahlreiche Zuschauer, wie die drei Schornsteine gesprengt wurden.

Dolomitwerke

1870

Das dritte Werk, das den Kalkstein aus dem Limberge ausbeutet, geht auf den Maurermeister Lippmann zurück. Er legt über dem Limberger Weg einen Dolomitsteinbruch an.

1882

Der Dolomit wird zur Entphosphorisierung des Eisens nach dem Thomasverfahren in dem Peiner Walzwerk verwendet.

1896

Nach dem Bau der Eisenbahn wird im Steinbruch ein Brecher zur Herstellung von Schotter und Kies eingebaut. 80 Arbeiter und Steinhauer sorgen dafür, dass die Steine über eine Bremsbahn zur Kleinbahn befördert werden.

1920

Lippmann verkauft den Betrieb an den „Georg-Marien-Bergwerks- und Hüttenverein“.

1938

Der Schotter aus dem Dolomitwerk wird zum Bau der Reichsautobahnen verwendet.

1945

Nach dem Krieg wird das Produktionsprogramm des zum Klöcknerkonzern gehörenden Betriebes umgestellt.

1960

Der Steinbruchbetrieb „Klöckner-Durilit“ liefert seit Anfang der sechziger Jahre neben Schotter und Strassenbaumaterialien für den Gleisbau auch Steine für den Schachtofenbetrieb und Mergel als Düngemittel.

1962

Ein neuer Produktionszweig wird durch den Bau eines Schachtofens erschlossen. Die „Dolomitwerke GmbH Salzhemmendorf“, eine Tochterfirma des Klöcknerkonzerns, stellt Sinterdolomit für Stahlwerke her. Der als Nebenprodukt anfallende Branntkalk wird als Düngemittel verkauft. Die Natursteinverarbeitung wird aufgegeben und von der Firma Josef Buchmann übernommen. Dieser Betrieb in den Gebäuden des früheren „Voska“-Werkes verarbeitet unter anderem Dolomitstein zu Baumaterialien und Denkmälern.

1994

Am 30. August kommt es zu einem schweren Unfall bei der Reinigung eines Ofens. Drei Menschen sterben durch eine Explosion. Heute erinnert ein Gedenkstein auf dem Firmengelände an die Katastrophe.

Müller Baustoffe

1925

Am 22. August lässt Friedrich Müller seine neu gegründete Kalkgrosshandlung in das Handelsregister beim Amtsgericht Lauenstein eintragen.

1935

Ab 1935 werden auch Baustoffartikel verkauft, z.B. Zement, Ziegel und Nägel.

1957

Umzug in das Gebäude der ehemaligen Kalkmühle der stillgelegten Firma Biermann & Pieper. Das Grundstück und die Halle der Nähmaschinenfabrik Margotana Schöppner & Co. wird gekauft.

1976

Im Baustoffverkauf in Salzhemmendorf wird der erste kleine „Müller Baumarkt“ eingerichtet.

1984

Eröffnung des Baumarktes Salzhemmendorf in der ehemaligen Margotana Halle. Die Firma heisst jetzt Friedrich Müller GmbH und Co. KG.

1985

Die Firma tritt in die hagebau Kooperation ein.

2000

Die Firma feiert 75jähriges Jubiläum. Die Firma hat inzwischen Filialen in Gronau, Nordstemmen, Alfeld, Artern, Dessau und Zörbig.

2001

Der hagebaumarkt Salzhemmendorf wird umgebaut und vergrössert, die Belegschaftszahl auf 11 Mitarbeiter aufgestockt.

Faber & Dienes GmbH

1865

August Faber gründet mit seinem Sohn Heinrich eine Orgelbaufirma an der Flöthstrasse. Der Orgelbau wird zunächst handwerksmässig betrieben. Später treten die fünf Söhne von Heinrich Faber in die Firma ein und führen technische Neuerungen und auch selbst erfundene patentierte Konstruktionen ein.

1870

Die Orgel für die Salzhemmendorfer Kirche wird hergestellt.

1902

Die Orgel für die Weenzener „St. Maternus Kapelle“ wird für 1230 Mark ausgeliefert und Pfingsten zum erstenmal gespielt.

1904

Die Firma heisst jetzt Faber & Greve.

1909

Musikfachausstellung in Leipzig

1914

Jährlich werden ca. 20 Orgeln hergestellt und sogar bis nach Asien und Amerika geliefert.

1918

Durch den Krieg war die Produktion lahmgelegt worden. Nach dem Krieg wird versucht, den Orgelbau wiederzubeleben. Es werden hauptsächlich Orgeln für den Export hergestellt. Während der Inflation fehlen die Aufträge aus dem Binnenland. In der Fabrik werden jetzt auch Kaffeemühlenkästen hergestellt. Die Remscheider Firma Dienes beteiligt sich am Bau der Kästen. In dieser Zeit heisst die Firma Faber & Dienes. Nach Auseinandersetzungen übernimmt Dienes allein die Holzwarenfabrik. Die Orgelbaufirma heisst dann Faber & Söhne.

1931

Der Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft bringt den Orgelbau zum Erliegen.

1945

Die Orgelproduktion wird eingestellt. Auf dem Gelände werden später Kaffeemühlen produziert, heute gehört es zur Firma „Calenberg Ingenieure“.

2010

Die Orgel in der St.-Margarethen-Kirche wird für ca. 260.000 € restauriert.

Hagedorn Spedition

Hans Hagedorn gründet eine Spedition für Nah- und Ferntransporte. Der Firmensitz wird später nach Osterwald verlagert.

Betonwarenwerke Salzhemmendorf

August Verständig gründet die Fabrik für Beton-, Bims-, Blähton-, Montage- und Wand-Steine für Wohn- und Industriebauten.

Margotana Schöppner & Co.

Bis in die 50er Jahre werden in Salzhemmendorf auf dem heutigen Gelände von hagebau Nähmaschinen fabriziert.

Begriffserklärungen

Amt

„Ämter“ waren die Vorläufer der heutigen Landkreise. Den Ämtern übergeordnet waren die „Landdrosteien“. Das „Amt Lauenstein“ wurde eingeteilt in eine „Obere Börde“ und eine „Niedere Börde“. Mit dieser Einteilung wurden die beiden Gerichtsbezirke umfasst. Das Gogericht der Niederen Börde wurde abgehalten bei der heutigen Tilly-Linde bei Hemmendorf, die Gogerichtsstätte der Oberen Börde war der Möhlenbrink, etwa 500 m nordwestlich vom ehemaligen Bahnhof Levedagsen. Diese Börden entsprachen in etwa den Gebieten der beiden Archidiakonate Oldendorf und Wallensen.

Börde

Ein altsächsisches Wort mit verschiedenen Bedeutungen:

• Landschaft, Unterabteilung eines „Gaus“ oder eines „Amtes“.

• ein fruchtbares, fettes Land, eine Kornkammer für die anderen Gebiete

• Bauerde, das heisst angebaute Erde

1823 sind die Orte im Amt Lauenstein wie folgt eingeteilt:

Die „Obere Börde“ : Duigen, Salzhemmendorf, Wallensen, Kapellenhagen, Fölziehausen, Hoyershausen, Levedagsen, Lübbrechtsen, Marienhagen, Ockensen, Rott, Thüste, Weenzen, Hakenrode, Eggersen, Limmer.

Die „Niedere Börde“ : Eime, Hemmendorf, Lauenstein, Spiegelberg, Ahrenfeld, Benstorf, Deilmissen, Deinsen, Dörpe, Dunsen, Esbeck, Marienau, Oldendorf, Osterwald, Quanthof, Salzburg, Sehlde, Banteln und Voldagsen.

Gau

Nach der altsächsischen (germanischen) Gauverfassung gliederte sich eine Stammes-„landschaft“ in mehrere Gaue. Die Bedeutung des Begriffes „Gau“ erklärt sich aus dem Aufbau des sächsischen Stammesstaates. In ihm wurden die Staatsgewalt und das Gerichtswesen vom Volk – also der Gesamtheit der freien Männer – ausgeübt. Das war praktisch allerdings nur durchführbar, weil es genossenschaftliche Verbände verschiedener Grössenordnung gab: die Truppschaft (Dorfschaft), die Hundertschaft (Mark, Lande, Börde, Gohe, Vogteien, pagellus), der Gau (pagus). Bei den Gauen handelte es sich also um grössere Siedlungsgemeinschaften, die innerhalb eines meist durch natürliche Grenzen bestimmten Gebietes einen Gerichts-, Siedlungs-, Heeres- und religiösen Kulturverband bildeten.

Das Saaletal gehört zum Gudingau in der Provinz Engern. Der Gudingau wurde nach dem untergegangenen Ort Gudingen zwischen Elze und Gronau benannt.

Der dort gelegene Königsstuhl, ein Grasplatz, war noch um 1600 ein Ort für Versammlungen unter freiem Himmel. Nach anderen Quellen befand sich der Ort am Kreyenholz zwischen Elze und Eime.

Gogericht

Dreimal im Jahr wurde das Goding (Versammlung aller Hausleute) vom Gogrewen (Gograf, Richter) unter einer Linde (Judicium sub tulia = Gericht unter der Linde) oder auf einer Anhöhe abgehalten. Thie, Thing oder Ding sind alte germanische Bezeichnungen für eine Versammlung. Go oder Gau (althochdeutsch Gouwe, Gouwi) war ursprünglich die Bezeichnung für einen stammesmäßig und landschaftlich geschlossenen Siedlungsraum der Germanen. Dem Gogrewen zur Seite standen die Beisitzer. Sie stellten Fragen an die Parteien, sie legten den Urteilsträgern vor, was die Parteien eigentlich wollten und über welche Rechtsfragen hier zu entscheiden sei. Die bäuerliche Rechtsprechung war volkstümliches Recht, das von allen verstanden wurde. Es ist aus altgermanischen Rechtsanschauungen hervorgegangen. Rechtsgrundsätze wurden in Form von Sprichwörtern überliefert. Diese Form der Rechtsprechung bestand bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.

Domäne

Das Wort Domäne steht für verschiedene Begriffe, die in den meisten Fällen am ehesten mit „Bereich“ übersetzt werden könnten:

• den landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Grundbesitz des Staates.

• ein Rittergut in der Größe ab 1.000 ha – nicht zwangsläufig staatlich /

landwirtschaftlicher Betrieb.

Archidiakonat

In römisch-katholischer Zeit hatte der Archidiakon, ein Domherr des Bistums Hildesheim, für ein bestimmtes Gebiet die Geistlichen und deren Amtstätigkeit zu überwachen und die Handhabung der gerichtlichen Zucht auszuüben. Das Archidiakonat wurde anlässlich der Reformation (1543) in eine Superintendentur umgewandelt.

Lehnsherren

Die wichtigsten Lehnsherren im Bereich des Amtes Lauenstein waren :

• Edelherren von Homburg (1152 – 1409)

Sitz war die Homburg bei Eschershausen.

• Grafen von Spiegelberg (1152 – 1557)

Sitz war Burg Spiegelberg, später Burg Coppenbrügge.

• Bock (1135 – 1628)

Sitz waren die Burg Nordholz oberhalb Marienaus am Osterwald, Wülfingen und

Badelmissen.

Meierrecht

Das Meierrecht war die nordwestdeutsche Form der Grundherrschaft zwischen dem 12. / 13. und dem 19. Jahrhundert. Die Höfe wurden gemäss dem Meierrecht in Klasen eingeteilt.

• Meierhöfe waren die Grössten und meistens auch ältesten Höfe. Diese waren

untereinander aufgeteilt in Vollmeier-, Halbmeier- und sogar Viertelmeierhöfe. Die

Meierhöfe mussten zusätzlich zum Zehnten Spanndienste leisten.

• Kothöfe waren die zweite bäuerliche Hauptklasse. Die Köthner hatten neben den

Abgaben zumeist Handdienste zu leisten . Diese waren unterteilt in Gross-, Mittel- und

Kleinköthner. Die Köthnerstellen bildeten zahlenmässig den Hauptteil der bäuerlichen

Bevölkerung.

• Die sogenannte unterbäuerliche Schicht bildeten die Brinksitzer oder Anbauer, die am

Rande des Dorfes auf kleinen Grundstücken lebten und die Häuslinge, die bei anderen

zur Miete wohnten. Angehörige dieser unterbäuerlichen Schicht waren auf den

Nebenerwerb im Handwerk, Gewerbe oder den Verdienst als Tagelöhner angewiesen.

• Das Gesinde waren diejenigen, die in dauerndem Lohnverhältnis zum Hauseigentümer

standen.

Abgaben / Fron

Spanndienste:

Die Besitzer der Meierhöfe mussten Spanndienste leisten. Spanndienste waren Arbeiten, für die der Besitz eines Gespanns (Pferde) Voraussetzung war, wie etwa die Bestellung des Ackers.

Handdienste:

Die Köthner mussten Handdienste leisten, also z. B. Tätigkeiten auf dem Gutshof.

Zehnt:

Das Land der Bauern war aufgeteilt in Sommer-, Winter- und Brachland. Die Brache wurde nicht bebaut, daher konnten nur zwei Drittel der Fläche Ernte einbringen. Von dieser Ernte wurden 25 % als neue Aussaat zurückbehalten. Von der restlichen Ernte war der Zins oder Zehnt zu leisten. Dieser betrug aber teilweise 20 bis 30 % der Ernte. Dem Bauern blieb nicht einmal die Hälfte des Ertrages zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Fehden

Der Grundbesitz im Saaletal ist während des Mittelalters stark zersplittert. Auswärtige und heimische Herren teilen sich darin; dazwischen liegen Güter geistlicher Stifte in buntem Gemisch. Alle diese weltlichen und geistlichen Grundherren hatten das Bestreben, ihren Besitz auszubauen. Das ist die Quelle der zahlreichen grossen und kleinen Fehden, die jahrhundertelang unserer Heimat schwere Wunden schlugen. Weder der Bischof noch der Kaiser konnten den Frieden wahren; ihre Macht sank gegenüber den aufstrebenden kleinen und grossen Herren immer mehr dahin. Schliesslich war es so, dass der Mächtigste und Gewalttätigste herrschte, und dass das Faustrecht triumphierte. Der Bauer war dabei der Leidtragende; denn wenn man einem Grundherren Schaden zufügen wollte, setzte man seinen Bauern den roten Hahn aufs Dach. Die zahlreichen kleinen Fehden des Mittelalters sind für Bürger und Bauern weit verhängnisvoller gewesen als die grossen Kriege der letzten Jahrhunderte.

Allmende

Die Allmende ( von mittelhochdeutsch „was allen gemein ist“, „allgemein“ zusammenhängend, Allmendgut, wohl auch Gemeingut, Gemeinheit, Mark oder Dorfmark genannt) ist ein im Besitz einer Dorfgemeinschaft befindliches Grundeigentum. Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben.

Die Allmende besteht meist aus unbeweglichem Gut wie Wald, Gewässer zur Löschwasserversorgung oder eine Gemeindewiese, auf der alle ihre Nutztiere weiden lassen können.

Agrareformen

Im 19. Jahrhundert wurde im Rahmen der Intensivierung des Landbaues vielfach eine Teilung der Allmenden, die sogenannte Markenteilung, herbeigeführt, welche juristisch nichts anderes ist als völlige Veräußerung des Eigentums der Gemeinde an die Gemeindeglieder.

Die Ackerstücke waren durch Erbteilungen so klein geworden, dass oft nur noch 2-3 Morgen beieinanderlagen. Durch diese überall verstreuten Felder war die Bewirtschaftung sehr schwer geworden. Viel Äcker wurden nicht von befahrbaren Wegen berührt und konnten nur über die vorliegenden Grundstücke, die Querfelder erreicht werden. Der Besitzer des Querfeldes musste mit der Bestellung warten, bis die Hintermänner fertig waren. Durch die Verkoppelung wurden diese Mißstände behoben. Ebenso wurden viele Hecken und Büsche gerodet, Bäche begradigt, nasse und sumpfige Flächen trockengelegt. Durch diese Massnahmen kam es allerdings zu verstärkter Bodenerosion und Überschwemmungen.

Das dritte Element der Agrarreformen war die Ablösung von den Hand- und Spanndiensten. Schon zum Ende des 18. Jahrhunderts konnten vielfach die Herrendiente auch in Form von Geldleistungen entrichtet werden. Im 19. Jahrhundert wurde nun mehr und mehr die Forderung nach der endgültigen Ablösung von den Lasten laut. Gegen den Widerstand des Adels wurden 1831 und 1833 Gesetze erlassen, die es den Bauern ermöglichten, sich von den Herrendiensten endgültig freizukaufen. Diese Ablösungsverfahren zogen sich oft jahrzehntelang hin und bedeuteten für diese Höfe eine doppelte Belastung, weil Grundsteuern und Ablösungen zugleich geleistet werden mussten.

Hude

Hutewälder (auch Hudewälder oder Waldweide genannt) sind Wälder, in denen traditionell Schweine, Hausrinder oder Pferde weiden. Der Begriff leitet sich von „Vieh hüten“ ab. Bei dieser Art der Haltung wurde das Vieh in den Wald getrieben, wo es sich hauptsächlich von Baumfrüchten z. B. Eicheln, Bucheckern, seltener von Pilzen oder Wildkräutern ernährte.

Hutewälder sind licht bis räumdig, da durch die Beweidung die Naturverjüngung unterbunden wird. Auch die krautige Vegetation wird häufig vernichtet. Die Artenzusammensetzung ändert sich. Schließlich ändern sich die Bedingungen soweit, dass der Wald stirbt. Die wenigen Bäume – oft mächtige, jahrhundertealte, zerklüftete und bereits sterile Eichen – bilden große ausladende Kronen aus. Da im 19. Jahrhundert fast überall in Mitteleuropa die Waldweide auf Grund der Waldvernichtung, die mit dieser Nutzungsform verbunden war, mit gesetzlichen Verboten eingestellt wurde, gibt es heute auch nur noch wenige der vor allem im Mittelalter und Neuzeit entstandenen Hutewälder. Oft findet man jedoch in heutigen Wäldern einzelne alte Eichen mit ausladender Krone, die nur durch einen Freistand, der auf einer Waldweide gegeben ist, entstanden sein können. So findet man beispielsweise im sogenannten „Urwald“ im polnischen Bialowieza-Nationalpark solche Bäume, deren Entstehung auf die alte Bewirtschaftsform der Waldweiden zurückgehen könnte.

Posthilfsstellen

Ehrenamtlich verwaltete Postagenturen mit geringem Postaufkommen und begrenzten Postdienstgeschäften nannte man früher Posthilfsstellen.

Postleitzahlen

Die ersten Postleitzahlen wurden 1941 von der Reichspost zweistellig eingeführt. Das deutsche Reich wurde damals in 32 Postbezirke aufgeteilt. 1962 wurde das vierstellige System eingeführt. Die grösseren Orte im Saaletal bekamen eigene Postleitzahlen, z.B. 3215 Lauenstein, 3216 Salzhemmendorf. Nach der Gebietsreform 1973 gab es nur noch eine Postleitzahl für den gesamten Flecken, die einzelnen Ortsteile erhielten Nummern, die hinter Salzhemmendorf gesetzt werden mussten, z.B. 3216 Salzhemmendorf 2 für Lauenstein. Nach der Wiedervereinigung wurde 1993 das fünfstellige System eingeführt. Alle Ortsteile haben jetzt die Adresse 31020 Salzhemmendorf. An welchen Ortsteil der Brief geht, erkennt die Post am Strassennamen. Viele Strassen in den Salzhemmendorfer Ortsteilen wurden in den 70er Jahren umbenannt, damit es keine doppelten Strassennamen gibt.

Kamp

Mit „Kamp“ bezeichnete man die Gegenden, die erst durch Rodung zum Ackerbau geeignet gemacht wurden.

Trift

Vom Vieh benutzter Weg zwischen Hutweide und Stall.

Dreisch

Wenig fruchtbares, brachliegendes Land.

Flecken

Frühere Bezeichnung für „kleine Landstädte“.

Ockensen

1330

Der Ort gehört zum Archidiakonat Wallensen. Der ursprüngliche Charakter des Haufendorfes ist bis heute in der ländlichen Gemeinde erhalten geblieben.

1400

Das Dorf zählt nach dem homburgischen Güterverzeichnis 12 Hofstellen.

1557

Das Dorf zählt nach dem Türkensteuerregister 18 Hofstellen.

1588

Die Generalkirchenvisitation findet in Ockensen statt.

1729

Neuerrichtung der ev.-luth. Kapelle „St. Andreas“.

1751

Die Kirche erhält einen neuen Dachstuhl.

1757

Das Dorf zählt nach der Vermögenssteuerliste 23 Hofstellen.

1904

Der Sägemüller Hermann Meyer legt einen Stauteich zum Antrieb einer Turbine an. Um den Wasserstand von seinem Haus aus ablesen zu können, stellt er eine hölzerne Röhre in den Teich. Durch Kalkablagerungen entstand später daraus der Wasserbaum.

1926

Die Sägemühle wird stillgelegt und das Gebäude an die Staatliche Forstverwaltung verkauft.

1962

Instandsetzung der Kirche.

1970

Der Forstbeamte Seyffart sorgt dafür, dass der vollständig von Gestrüpp überwucherte Wasserbaum freigelegt und durch Anpflanzung einer Baumgruppe würdig umrahmt wird.

1992

Der Wasserbaum muss von Spezialisten repariert werden.

2004

Die Ockenser feiern 100jähriges Bestehen des Wasserbaumes. Die Sitzgruppe am Wasserbaum und der Wanderlehrpfad werden eingeweiht.

Wallensen

900

Von Wunstorf aus wird eine Kirche im heutigen Wallensen gegründet.

1068

Am 5. August erscheint der Ort erstmals urkundlich als König Heinrich IV. dem Bischof Hezilo von Hildesheim die Grafschaftsrechte im Gudingau, zu dem Wallensen gehörte, schenkt. Erste urkundliche Erwähnung der Kirche „St. Martin“. Wallensen ist bis zur Reformation Sitz eines Archidiakonats. Ausserhalb der Ringmauer auf der Anhöhe östlich von Wallensen, dem Weiberg (Flurname Wenberg), lag die Burg „Walaburgun“ oder „Walburgon“, wo homburgische Vasallen lebten. Die alte Stadt war im Quadrat gebaut und von Mauer, Wall und Graben umgeben.

1295

Wallensen ist im Besitz der Homburger. Als Vasallen werden genannt: Friedrich, Hermann und Degenhard von Wallenhusen.

1351

Erteilung der Stadtrechte für Wallensen durch Siegfried von Homburg. Zu den städtischen Rechten gehören unter anderem Markt-, Gerichts-, Brau- und Zollgerechtsame, die sogenannten Wallenser Privilegien. Wallensen besaß bereits 1400 eine Befestigung mit Mauer und Turm. Die alte Stadtmauer ist noch heute im Bereich der Kirche zu sehen.

1409

Das Stadtarchiv Hameln verwahrt eine Wallenser Urkunde aus diesem Jahr, daran hängt ein erstaunlich gut erhaltenes Stadtsiegel mit der Umschrift „Sigillum Burgensium in Wallensen“. Zu dieser Zeit rechnet Wallensen schon zu den 40 Lauensteiner Amtsorten.

1435

Am 4. November wird Wallensen von spiegelbergischen und bischöflichen Belagerern erobert und niedergebrannt.

1437

Die grosse Viehseuche tötet fast alle Tiere in Wallensen.

1483

Ein Brand zerstört Wallensen. 1498 wird der Ort als „verdorben und wüst“ erwähnt.

1500

Die Karte der Archidiakonats-Einteilung der Diözese Hildesheim nennt einen „Bann Wallensen“.

1525

Wallensen wird wieder als Flecken bezeichnet. Wallensen konnte wegen vieler Unglücksfälle – Brände und Viehseuchen – und das Schwinden der Dynastenmacht den Status einer Stadt nicht aufrechterhalten.

1533

Wallensen wird abermals durch einen Brand zerstört.

1586

Wiederaufbau von Wallensen nach dem großen Brand von 1582. Um die Feuergefahr zu verringern, werden Strohdächer durch Steindächer ersetzt. Erweiterung der Siedelfläche auf dem nördlichen Saale-Ufer. Einschränkung: die Gesamtzahl der Wohnhäuser durfte nicht erhöht werden. Viele „Abgebrannte“ wohnen in Buden und Hütten an der Stadtmauer.

1617

Aus diesem Jahr stammt eine der 6 Glocken in der Kirche, die „Bürgerglocke“, so genannt, weil sie von der Bürgerschaft gestiftet wurde und heute noch zum Ausläuten der Wallenser Bürger in einem besonderen Schauer geläutet wird. Einer der großen Brände in Wallensen.

1628

Wallensen zählt zu den 4 Lauensteinischen Flecken (Lauenstein, Salzhemmendorf, Hemmendorf, Wallensen).

1629

Das Stift Hildesheim wird in seinen alten Besitzstand gesetzt. Rekatholisierung. Zwei Kompanien von Oberstleutnant Breuners Regiment liegen in Wallensen und verursachen Kosten von 500 Talern.

1696

Bau eines Pfarrhauses, das später (1966) zu einem Gemeindehaus mit Organistenwohnung umgebaut wurde.

1714

Pastor Grupen lässt auf seine Kosten die Kirche erweitern. Er lässt eine kleine Sakristei, die so genannte Beichtkammer, anbauen und besorgt die erste Orgel.

1726

Von 1726 an wird der Unterricht im ersten Lehrerhaus abgehalten.

1836

Wird das eigentliche Schulhaus errichtet.

1843

Beginn mit dem Abbau der Braunkohle.

1881

Bis zum 1. Juli gibt es in Wallensen eine Brauereigilde. Das Brauen wird bis dahin durch den Braumeister besorgt. Der Sohn des letzten Braumeisters kauft von der Gilde das Brauereigebäude samt Inventar und betreibt das Brauen in eigener Regie. Damit entfällt für die Gastwirte die Zwangsverpflichtung, all ihr Bier dieser Brauerei zu entnehmen.

1897

Der Grundstein für die Molkerei-Genossenschaft wird gelegt. Einzugsgebiete sind vorerst Wallensen, Fölziehausen, Capellenhagen, Ockensen, später kommen noch weitere Ortschaften hinzu.

1898

Rohbau der Molkerei, Dampfkessel- und Maschinenanlage sind erstellt.

1899

Braunkohlegewinnung. Die bei Weenzen im Tagebau gewonnene Braunkohle wird mit einer Seilbahn zu der zwischen Thüste und Wallensen gelegenen Brikettfabrik gebracht. Ende der 60er Jahre Rekultivierung des Braunkohleabbaugebietes.

1901

Gründung der Gewerkschaft Humboldt. Wallensen wird ein Bergarbeiterort.

1907

Das Molkereibüro erhält seinen ersten Telefonanschluss.

1909

Der erste Sportverein wird gegründet.

1910

Die Molkerei erhält elektrischen Lichtanschluss.

1917

Gründung des Reichsbundes Wallensen.

1922

Die Freiwillige Feuerwehr wird gegründet.

1928

Aus dem Kriegerverein entsteht der Kleinkaliberschützenverein Wallensen.

1932

Neubau einer Schule.

1944

Die Freiwillige Feuerwehr Wallensen hilft bei der Brandbekämpfung im bombenzerstörten Hannover und bewährt sich dort.

1954

Eröffnung des Thermalfreibades.

1955

Am 28. August kommt es durch ein Hochwasser der Saale zu Überschwemmungen im Ortskern. Dabei ertrank ein Einwohner im Keller seines Hauses in der Angerstraße.

1956

Gründung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Wallensen.

1963

Bestätigung durch den Regierungspräsidenten von Hannover, dass Wallensen berechtigt ist, die Bezeichnung „Flecken“ zu führen.

1965

Die Genossenschaftsmolkerei wird geschlossen.

1966

Schließung der Gewerkschaft Humboldt und Neubau des Pfarrhauses.

1968

Aufstellung des Bergmannsdenkmals anläßlich der 900-Jahr-Feier am 14. und 15. September.

1974

Gründung des Fremdenverkehrsvereins am 19. November.

1991

Aufstellung eines Gedenksteins „Stadt Wallensen“ vor der Kirche.

2003

Der DorfKultour e.V. wird gegründet.

2014

Die Humboldt Grundschule wird geschlossen. Die Kinder besuchen zukünftig die Grundschule in Salzhemmendorf.